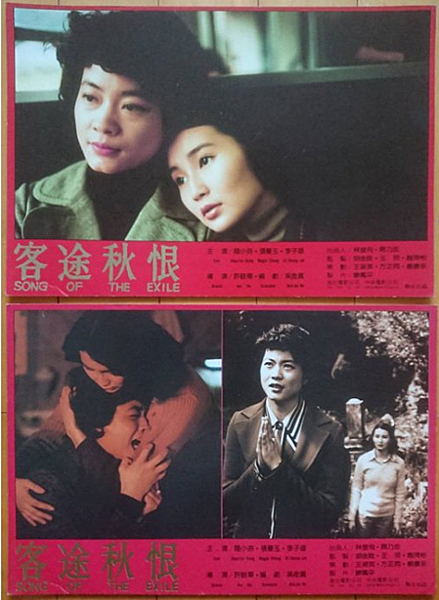

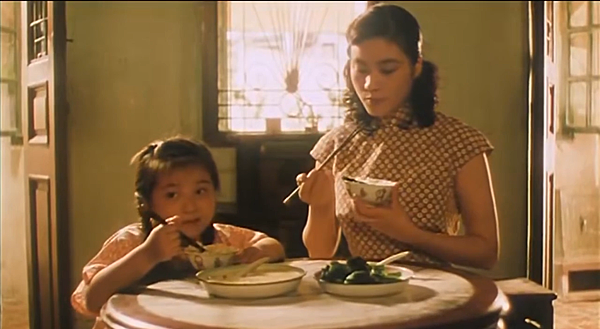

個人、家庭與國族的層次是互相構連的,個人的經驗若為共相,便可連結為家庭進而國族的相關論述,而針對國族的認同追求實則個人與世界的位置協商,因此三者的關聯是循環的。我非常喜歡《客途秋恨》這部電影,透過母女關係的敘事,以倒敘鏡頭呈現,道出漂泊與尋根的要旨,營造人們在時間流逝中所背負的無奈與惆悵。

「家」的定義究竟為何?在觀看《客途秋恨》的過程中,腦中不斷浮現這個問題。看完後仍想問葵子與曉恩最後是否回家了呢?但在反覆看了三次電影後,我認同李佩然老師在論文中所言「家是一種主動的選擇」,但同時也認為這個主動的選擇是必須一直變動的,我們不可能讓自己永遠處於同一時同一地,在這個世界上,人事無常,時光無情地流逝,許多曾經主動的行動都成為過往,回首顧盼,儘管遺憾後悔,也無法改變,我們都不斷地在漂泊,試著在其中尋找自己的定位,選擇自己的歸屬,有時看似落定了,但又並非如此,因為我們與這世界的協商是持續的。

一生中,人人都在自我探索、尋求歸屬甚至探問身分認同,而往往無解的反身自省就如同蕭瑟淒涼的秋意般令人嘆息。

全站熱搜

留言列表

留言列表